Das

Augustiner-Chorherrenstift

St. Florian

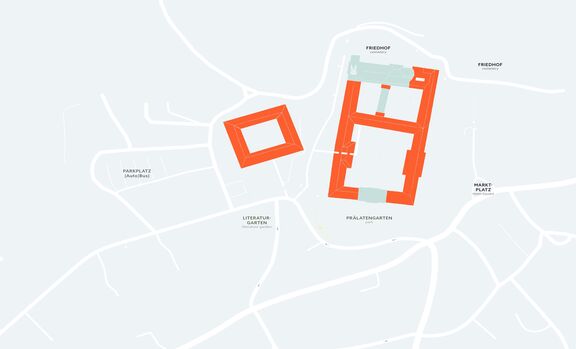

Das Augustiner-Chorherrenstift St. Florian in Oberösterreich versteht sich als Ort der Begegnung und Andacht.

Die Augustiner-Chorherren sind eine Priestergemeinschaft im Dienst der Seelsorge.

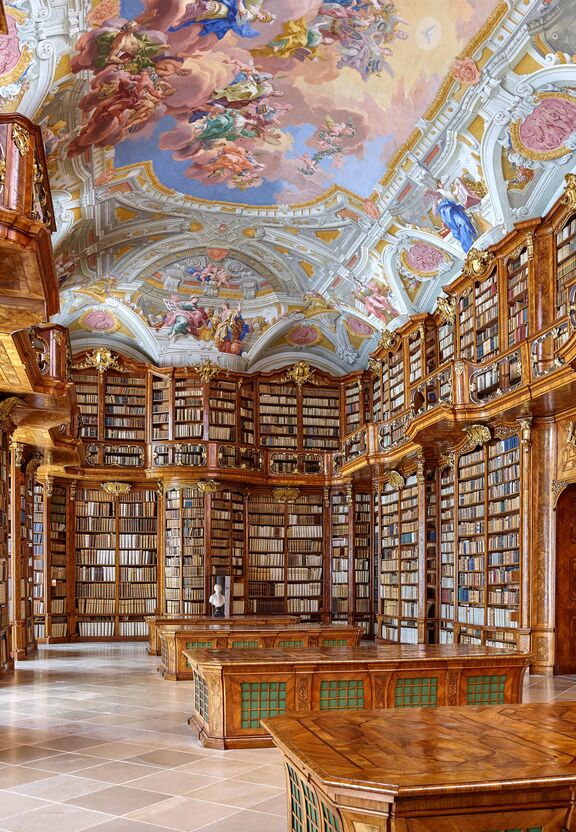

Das Kloster gilt als wichtiges kulturelles Zentrum der Region. Die imposanten Barockräume, die „Bruckner-Orgel“ und die 160.000 Werke umfassende Bibliothek beeindrucken mehrere tausend Besucherinnen und Besucher jährlich.

„Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen.“

GÄSTEHAUS STIFT ST. FLORIAN

Genießen & verweilen

Im würdevollen Ambiente unseres Gästehauses finden Sie die Schlichtheit eines Klosters vereint mit barocker Lebensfreude, Weite und Spiritualität.

Ruhe und Kraft tanken – das können Sie bei einem Aufenthalt in unserem Gästehaus.

Sie wollen ein Zimmer buchen?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Im Restaurant „Stiftskeller“ werden Sie zusätzlich kulinarisch verwöhnt.

„Einer sei dem anderen eine Stütze.“